শ্রুতি ও স্মৃতির সংস্কৃতি কিম্বা কান ও কণ্ঠের জগতের সঙ্গে লিপি ও ছাপাখানার সংস্কৃতি বা জগতের পার্থক্য নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা আছে। এখানে আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু টুকরা মন্তব্য করবো। তবে সংস্কৃতি কথাটাকে বুঝতে হবে নিছকই নান্দনিক ব্যাপার হিশাবে নয়। কিভাবে কৃৎকৌশল আমাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, ভাবনার জগত, চিন্তা ও উপলব্ধির শর্তগুলো বদলে দেয় সেই সামগ্রিক বিবেচনা মনে রেখে। এই অর্থে সংস্কৃতি রীতিমতো দৈহিক ব্যাপারও বটে, কারণ দেহের বাইরে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নাই ।

লালনের কোন গানই কিছু না কিছু পরিবর্তন ছাড়া পাওয়া যায় না। লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ করলে যে-মুশকিল, তেমি কোন হাতে নকল করা পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রনাথের মতো কবির সম্পাদনাতে ছাপা লালনের গানের ক্ষেত্রেও একই বিপদে পড়তে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মানে বিভিন্ন রকম। একই গান হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোতেও কিছুটা অদল বদল হয়ে যায়। লিপিকর তো মানুষ, তিনি ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথ ‘গ্রামীণ’ ভাষাকে তাঁর শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আভিজাত্য দিয়ে সংস্কার করে নিতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর যে-ধারণা তাতে তিনি ভেবেছিলেন ‘প্রমিত‘ বাংলা ভাষায় এই গানগুলো পেশ না করলে তাঁর শ্রেণীর মধ্যে গানগুলোর কবিত্ব কায়েম হবে না। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। সেই দিক থেকে ফকির লালন শাহের ‘গ্রাম্য ভাষা‘ শুদ্ধ করার দায় নেওয়া তাঁর দিক থেকে অসমীচিন হয় নি। কিন্তু গানের ভাব সম্পর্কে যেহেতু তাঁর কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিলনা ফলে তিনি শব্দের সংস্কার করেছেন কবিতা সম্পাদনার প্রতিভা দিয়ে। ফকির ফ্যাকড়ার গান তাঁর কাছে ভাব বা প্রজ্ঞার কোন প্রস্তাব নয়, দেহকে মুখ্য জ্ঞান করে জীবনচর্চার ব্যাপার তো নয়ই। তবুও ‘বাউল’-দের গানের প্রতি একটা আন্তরিক প্রীতি বা মোহ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি শুধু কবিতাই শুদ্ধ করেছেন, এই কথাটা আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে। তাঁর সম্পাদনাটা ভাবুকের নয়, কবির। ফলে গান থেকে যে ভাবগত অভিজ্ঞতা লাভের শর্ত ও জীবনচর্চার নির্দেশ পাবার সম্ভাবনা হাজির ছিল তা সবসময় অটল থাকে নি। নড়েছে। এই ঘটনা ঘটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঔপনিবেশিক কলকাতায় যে— শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ততোদিনে যাদের কবি হয়ে উঠেছিলেন, সেই শ্রেণীর সঙ্গে বাংলার ভাবান্দোলনের সম্পর্ক যারপরনাই ছিড়ে গিয়েছিল। গ্রামের মানুষ মাত্রই নিরক্ষর, অশিক্ষিত, পশ্চাতপদ ও অসভ্য ঔপনিবেশিক বিশ্বাস ততোদিনে আঁটোসাঁটো চেপে বসেছে। ফলে তাদের গান, কবিতা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি একধরণের বিস্ময় ও কৌতুহল ছিল। ফেলে আসা অতীতের প্রতি রোমান্টিক টানও ছিল। কিন্তু ভাব, প্রজ্ঞা, জ্ঞানচর্চা বা জীবনযাপনের দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য অনুধাবনের তাগিদ ছিল না। জ্ঞানসাধনা বা প্রজ্ঞার চর্চার দিক থেকে বাংলার ভাবুকেরা শিক্ষিত ‘বাবু’ বা ‘জনাব’ কারো কাছেই কদর পান নি।

এই

এখানে বলে রাখি, আমরা ‘বাউল‘ শব্দটি আপাতত বাধ্য হয়ে ব্যবহার করছি। শব্দটির প্রতি আমাদের আন্তরিক কোন সায় নেই। শব্দটির ব্যবহার আসলে নিন্দাবাচক। বাউলের প্রতি আমাদের এক ধরণের করুণামিশ্রিত বিস্ময় রয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্তের কাছে বাউল একটা তামাশার বস্তুও বটে। ফকির লালন শাহের মতো ভাবুকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে শব্দটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ধারণা হয় আমরা একজন ঘরছাড়া উদাস বাস্তব জীবনের প্রতি অনাগ্রহী সমাজের বাইরের কোন অদ্ভুত জীবের কথা আলোচনা করছি। একজন জ্ঞানসাধকের নয়। রবীন্দ্রনাথসহ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাউল শব্দটিকে কচলিয়ে যেভাবে তিতা করে তুলেছে তাতে শব্দটির উপযোগিতা আদৌ আর আছে কিনা সন্দেহ হয়। তবুও আমরা পাঠকদের সুবিধার জন্য সতর্কতার সঙ্গে এখানে শব্দটি ব্যবহার করছি।

রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক, তিনি কবি হিশাবে সাধকদের গানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সেটা তাঁর মস্তো বড়ো গুণ। সত্যি যে গ্রামের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জমিদার বাড়ির জানালায় দেখা “গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে” গোছের। ফকির লালন শাহসহ গ্রাম্য ‘বাউল’-দের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানালা দিয়ে গ্রামের রাঙামাটির রাস্তা দেখার মতো মনোহর। কলকাতা শহরে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃত্তের মধ্যে ফকির লালন শাহ ও অন্যান্যের গানের প্রতি আগ্রহ এর চেয়ে অধিক মাত্রায় হওয়া ঐতিহাসিক ভাবে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সেই কারণে বাউলদের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের জন্য তাঁকে অবশ্যই বাহাবা দেওয়া যায়। ভাব বা অধিবিদ্যার কোন দিগন্তরেখা থেকে এই ভাবুক পথের শুরু, কেন তার এই আরম্ভ কিমা কোথায়, কোনদিকে এই পথ যাবে বা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত নির্দেশ করছে সেই প্রশ্ন তিনি তোলেন নি। সেটা তাঁর কাছে খুবই গৌণ ব্যাপার ছিল। বাউলদের গানের কাব্যস্বাদ এবং আক্ষরিক অর্থ কবি হিশাবে ঠাকুরকে মুগ্ধ করেছিল। গানগুলোর একটা কাব্যিক অর্থ তিনি করে নিয়েছিলেন। এগুলো আমাদের নগদ লাভ।

কলকাতায় যে-বাবুরা ইংরেজের ঔরসে বেড়ে উঠেছিলেন তাঁদের সঙ্গে বাংলার ভাবান্দোলনের বিচ্ছেদটা কতো গভীর তার একটা বড়ো নজির ফকির লালন শাহ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। যদি জমিদারী সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে তাঁর কুঠিবাড়িতে যেতে না হোত, তাহলে আদৌ তিনি বাউল গানে উৎসাহী হতেন কিনা সন্দেহ। ছেঁউড়িয়ায় ফকির লালন শাহের আখড়া ছিল রবিবাবুর কুঠিবাড়ির খুব কাছে। ওর কারণে লালনের গান তাঁর কান অবধি ভেসে যেতে পেরেছিল। “খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়” গানটির কবিতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তার ভাব কিন্তু নয়। কারণ সেই ভাবের জগত ছেড়ে কলকাতার বাবুরা বহুদূরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ায় স্কার্টের ছায়ায় ততোদিনে আশ্রয় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম ছিলেন না। এই অর্থে যে পাশ্চাত্য সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁরও চিন্তা ও চিত্তের জগত অধিকার করে নিয়েছিল। তপোপন, আশ্রম, সন্ন্যাসীর সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ যে-ভারতবর্ষকে তিনি কল্পনা করতেন এবং উপনিষদের মধ্যে যে-ভাবের অনুসদ্ধান করতেন সেটাও পাশ্চাত্যের গবেষক ও বিদেশিদের লেখালেখির ভেতর তৈরি হয়ে তাঁর মুগ্ধ আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সত্যিকারের ভারতবর্ষ নয়।

কিন্তু হাড়েমজ্জায় কবি ছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে। কবি বলেই লালনের গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গান সংগ্রহ করলেন। খবর হোল, তিনি ১৩২২ বাংলা বছরের আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যা ‘প্রবাসী‘ পত্রিকায় ‘হারামণি’ বিভাগে লালন ফকিরের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র অনুরাগীরা এতোকাল প্রচার করে আসছেন যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালন ফকিরের গান প্রকাশ করেছেন। তথ্যটি, একালের গবেষকরা বলছেন, ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা লালনগীতি প্রকাশ করেছেন ক্রমানুসারে তাঁদের নাম হচ্ছে, কাঙাল হরিনাথ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার [চক্রবর্তী ৯২, পৃ-১৮]। এটা অবশ্যই সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ ছেপেছেন বলেই কলকাতার বাবুরা “বাউল গান” এবং ফকির লালন শাহের গানে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেটা একান্তই তার কবিতাগুণের কারণে। সুরটা তখনো তাদের কানে গিয়ে লাগে নি। এরপর সুরও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কানে মন্দ ঠেকে নি। কিন্তু গানের ভাবের সঙ্গে এই শ্রেণীর যোগ কখনই হয় নি। হয়তো শ্রেণীগত কারণে সম্ভবও নয়। সেই কবিতা ও সুর কলকাতার বাবুদের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ঢাকার নব্য ‘বাবু- দের ড্রইংরুমে এসে আছাড় খেয়েছে। একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভদ্রলোকদের কাছে ‘বাউল‘ ব্যাপারটা খানিকটা কৌতুক খানিকটা রঙতামাশা খানিকটা বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি আদিখ্যেতার বাহুল্য হয়ে এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রয়েছে দুখানি লালনগীতির খাতা। আমরা খাতা দুটি দেখি নি। তবে গবেষকদের লেখায় পড়েছি খাতাগুলোর উপর পেন্সিল দিয়ে লেখা আছে Songs of Lalon Fakir – Collected by Rabindranath। দুটো খাতায় মোট গান ২৯৮। হাতের লেখা শিক্ষিতদের চোখে সংহত ঠেকে নি। মনে হয়েছে “দুর্বল ও অপরিচ্ছন্ন”। কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে শব্দ ঠিক করে দিয়েছেন। “কেননা পুঁথিতে শব্দবিকৃতির পরিমাণ বিপুল” [চক্রবর্তী ৯২, পৃ-১৮]। “শব্দবিকৃতি” কথাটির ওপর হোঁচট খেতে হয়। বিশেষত যদি সেটা সুধীর চক্রবর্তীর মতো গবেষকের হাত থেকে বেরোয় যাঁর কাছে লালন ফকিরসহ নানান লোকায়ত ধৰ্ম সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আমাদের ঋণ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু হোঁচট খেয়ে শুধু তাঁর দিকে নয়, আমাদের নিজেদের দিকেও তাকাতে হবে। নিজেদেরই কিছু অভ্যাসের দিকে তাকাতে যেন এই হোঁচট সহায়ক হয়।

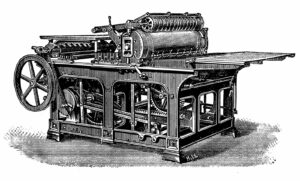

পুঁথির বানানের পার্থক্য মুদ্রণযন্ত্রের অক্ষর বিন্যাসের অভ্যাসে বেড়ে ওঠা শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে অবশ্য “বিকৃত” বোধ হবারই কথা। হোক, এটা তো ঠিক যে শ্রুতি নির্ভর ভাব বা সংস্কৃতিকে লিপিতে রূপান্তর বা ছাপাখানায় নিয়ে যাওয়ার একটা দায় আমাদের কালে রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা লিপি ও মুদ্রণের কৃৎকৌশলে তৈরি নিজের অভ্যাসকেই একমাত্র মানদণ্ড জ্ঞান করে সেই রূপান্তরের চেষ্টা করে, শুদ্ধ করে তখন কি ভুল বানান ও ভুল শব্দ শুধরিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকে? নাকি ভাব বা প্রজ্ঞার জায়গাটাও ওতে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মৌলিক ভাবে বিচ্যুত হয়ে যায়, হয়ে যেতে বাধ্য। মুশকিল হোল গানের অর্থোৎপত্তির শর্তও এর ফলে হয়তো আমূল বদলে যায় ৷ ভাব বা প্রজ্ঞার অভিজ্ঞতার বয়ান হিশাবে যার পাঠ তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং করে। এই সমস্যা মোচনের উপায় কি?

সত্যি কথা বলতে কি মুদ্রণ ও পাঠের সভ্যতার মধ্যে এর কোন সহজ সমাধান নেই। অর্থাৎ যখনই শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর সংস্কৃতিকে আমরা লিপি ও মুদ্রণের মধ্যে গ্রেফতার করি, তখন একটা বিচ্যুতি ঘটে। শিক্ষা ও ছাপার অক্ষর পাঠের অভ্যাসে শ্রুতি ও স্মৃতির সংস্কৃতির জগত থেকে আমরা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসি। প্রশ্ন হোল কতোটা সজাগ ও সচেতন থাকলে আমরা শ্রুতি নির্ভর সংস্কৃতির ভেতর গড়ে ওঠা ভাব বা প্রজ্ঞার উঠান থেকে ছিটকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া ঠেকাতে পারি। নাকি পারি না। মুখ, কান ও কণ্ঠের সংস্কৃতিকে কতোটা অক্ষরকেন্দ্রিক নিঃশব্দ সংস্কৃতির মধ্যে তাদের আত্মস্থ করতে পারি। নাকি কখনই পারি না। এই প্রশ্নের কি আসলেই কোন সমাধান আছে? অক্ষর ও মূদ্রণ যন্ত্রের কৃৎকৌশলের সরলরৈখিকতার মধ্যে দর্শন চর্চা আর শ্রুতি ও ইন্দ্রিয় নির্ভর সংস্কৃতির মধ্যে ভাবচর্চা কি একই কথা? আমাদের আশংকা যে তারা এক কথা নয়। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপন কি আদৌ সম্ভব? হয়তো সম্ভব। কিন্তু সেই সম্পর্কের চরিত্র কি দাঁড়াবে তা আমরা এখনো জানি না। নবপ্রাণ আন্দোলনের কথা হচ্ছে কাজগুলো করে দেখার দরকার আছে। বলে কয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। চেষ্টা ও চর্চার পরেই একটা পর্যায়ে তা পরিচ্ছন্ন হবে। এখন নয়।

কিন্তু কেন করব? কারণ, বাংলার ভাবান্দোলন একটা মৃত ঘটনা নয়, অতীতের ব্যাপার তো নয়ই। শ্রুতি ও স্মৃতির সংস্কৃতির মধ্যে ভাব, প্রজ্ঞা বা জীবনচর্চা সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে সেগুলোর উত্তর কি আমরা পেয়ে গিয়েছি?সেই প্রশ্নগুলো কি এখনও জীবন্ত প্রশ্ন নয়? যদি জীবন্ত হয় তাহলে প্রশ্নের সূত্রগুলো আমাদের এখনো তো অনুসরণ করতেই হবে। গবেষকের মতো জীবনের বাইরের কোন বিষয় পর্যবেক্ষণের মতো অহংকার দিয়ে নয়, ওকেই জীবন গণ্য করে নিয়ে। ধরে নিয়ে যে আমাদের শুরু করতে হবে সেখান থেকেই যেখানে বাংলার ভাবান্দোলনের দিগন্তরেখার দাগ এখনো স্পষ্ট, এখনো আমাদের সামনেই হাজির। কিম্বা হতে পারে দিগন্তরেখা খানিকটা অস্পষ্ট ও মেঘে ঢাকা। কিন্তু তাকে পরিষ্কার করে তোলাই তো একালের কাজ। কাজগুলো তো কাউকে না কাউকে শুরু করতে হবে। এখন আবার আমাদের জগত ক্রমশ ডিজিটাল সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করছে, ইলেকট্রনিক যুগে মানুষ বদলে যাচ্ছে ভিন্ন ভাবে। প্রতিটি নতুন কৃৎকৌশলের নতুন জটিলতাতো আছেই, কিন্তু পুরনো যুগ কিন্তু বদলে গিয়ে জায়গা বদল করে থেকেই যায়। ডিজিটাল সংস্কৃতির যুগেও আমাদের বলার সাধ্য নেই যে শ্রুতি ও কণ্ঠের কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা যদিও এই সকল প্রসঙ্গ এখানে আলোচনার অবসর পাবো না তবুও খুবই প্রাথমিক ভাবে শ্রুতি আর স্মৃতির সংস্কৃতি আর ছাপাখানার সংস্কৃতির পার্থক্য বিচার করার সময় জটিলতাগুলো যথাসাধ্য মনে রাখব। কিন্তু পার্থক্য বিচারই বা কেন? তার অনেক কারণ আছে। আমদের জন্য প্রাসঙ্গিক কারণে হোল ফকির লালন শাহ ও অন্যান্য সাধকদের জীবনচর্চা সম্পর্কে আরো গভীর প্রশ্ন তুলতে পার্থক্য বিচার সহায় হয়। একটি নজির দিচ্ছি। “দেহ” সংক্রান্ত উদাহরণ।

শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর সংস্কৃতির ভাবচর্চা আর ছাপাখানার সংস্কৃতির মধ্যে দর্শন চর্চার তুলনা বিচার করতে বসলে একটি দিক নজরে না এসে পারে না। শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাব মাত্রই কি দেহ নয়? কিম্বা সরাসরি দেহের মধ্যস্থতা নয় ? শরীরই শব্দ তৈরি করছে কণ্ঠে এবং শরীরই শুনছে কানে। এই ক্ষেত্রে চিন্তা বা ভাব মাত্রই কি সরাসরি কোন মধ্যস্থতা ছাড়া ইন্দ্রিয়োপলব্ধি নয় ? শরীরের বিষয় নয় ?

লিপি ও ছাপাখানার কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে ঘটছে অন্য ব্যাপার। মুখের ভাষা লিখিত হয়ে ছাপার সরলরেখায় চোখে চোখেই পাঠ ও শোনার বিষয় হয়ে হাজির হচ্ছে। কণ্ঠ ও কানের জায়গায় প্রধান হয়ে উঠেছে দৃষ্টি, পঠিতব্য বিষয় পাঠকের বাইরে, চোখের সামনে হাজির। যিনি লিখছেন ও যার লেখা ছাপার অক্ষরে পাঠ করে পাঠক মানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে ছাপাখানা, অক্ষর কিম্বা বই। কৃৎকৌশল হিশাবে বই তখন আমাদের ইন্দ্রিয়োপলব্ধি ও অর্থ উৎপাদনের প্রধান শর্ত হয়ে উঠছে। শরীর হয়ে উঠছে গৌণ। যেন বই থেকেই নিঃশব্দ পাঠের ফলে তৈরি হচ্ছে উচ্চারণ, কণ্ঠ থেকে নয়। যেন চোখ দিয়েই কান শুনে নিচ্ছে অক্ষরের ধ্বনি। এই প্রক্রিয়াই কি অজান্তে দেহকে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধির জগত থেকে পেছনে সরিয়ে দেয়? দেহ গৌণ আর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় ?

অথচ শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেহের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। শরীর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়সকল আমার উচ্চারণ ও শোনার অব্যবহিত শর্ত হিশাবে হাজির রয়েছে। আমি বলছি কণ্ঠে, শুনছি কানে। মাঝখানে কিছু নেই। দেহই এখানে প্রধান হয়ে জীবন্ত উপলব্ধির বিষয় হয়ে হাজির। দেহ শুধু ইন্দ্রিয়োপলব্ধির উপায় হিশাবে হাজির নেই, বরং দেহই যেন এই ক্ষেত্রে ভাব। ভাবই এই ক্ষেত্রে দেহ। দেহ ছাড়া ভাব কি করে সম্ভব? এই সত্য শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতিতে যতো সহজ ও স্বাভাবিক সত্য হতে পারে গুটেনবার্গের ছাপাখান আসার পর তা ক্রমশ অপরিচ্ছন্ন ও অসত্য হয়ে উঠতে বাধ্য ।

দেহ সংক্রান্ত যেকোন অভিজ্ঞতাকেই ‘দেহাত্মবাদ‘ বলে অক্ষরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আখ্যায়িত করেছে, তাকে তান্ত্রিকদের বিকৃতি, চার চন্দ্র ভেদের গুহ্য রহস্যকাহিনীতে পরিণত করেছে। শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে ছাপা খানার সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণেই কি বাংলার সাধকদের সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তর আজগুবি কথাবার্তা ও বস্তাপচা আবর্জনা তৈরি হয়েছে? এই কারণেই কি রবীন্দ্রনাথসহ কলকাতা ‘বাবু’ সমাজ ও ঢাকার শিক্ষিত বা ভদ্রলোকরা ফকির লালন শাহের গান শুনতে চায় ‘দেহ‘ বা দেহচর্চার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে? এই কারণেই কি বাউলদের গান তাদের ভাল লাগে কিন্তু তাদের সাধন পদ্ধতি বিকৃত মনে হয়? এই বাউলদের প্রতি অতিশয় সংবেদনশীল ও আন্তরিক গবেষকও কি এই কারণেই বাংলার সাধকদের দেহসাধন পদ্ধতিকে হাজির করেন অনেকটা মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখার মতো সুন্দর গল্প ও কেচ্ছা হিশাবে ? আসলেই কি দেহ আমাদের এই কালেও এক বিস্ময়কর দার্শনিক প্রশ্ন নয়? আমরা কি দেহহীন আত্মায় পরিণত হয়েছি? দেহশূন্য মানুষ এটাই কি বুর্জোয়া সমাজের খাঁটি ছবি নয়? মানুষের দেহ নেই, কিন্তু বুর্জোয়া সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্রে মানুষের ‘আমি’ অর্থাৎ তাদের বিমূর্ত ব্যক্তি সত্তা আছে। সেই দেহহীন ব্যক্তিই শুধু স্বীকৃত। মানুষ এই কালে রূপান্তরিত হয়েছি শুধু ‘ব্যক্তি‘ নামক বিমূর্ত সত্তায়, অর্থাৎ দেহহীন ভূতে। বুর্জোয়া সমাজ মানেই হচ্ছে ভূতদের সমাজ। মানুষরূপী ভূতের বিরুদ্ধে লড়াইটাই কি এই কালের বিপ্লবী রাজনীতির প্রধান সমরক্ষেত্র নয়? মানুষকে তো দেহসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষ হিশাবে আবার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। মানুষের ‘দেহ’ থাকা মানে মানুষকে খেতে হয়, পরতে হয়, ঘুমাতে হয়। মানুষের শরীর আছে বলে মানুষের অসুখও হয়, তার জন্য চিকিৎসা দরকার। ‘দেহসম্পন্ন‘ বলেই মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হয়। বাংলার ভাবান্দোলন ‘দেহ’-কে যে অর্থে গুরুত্ব দিয়েছে, ঠিক সেই অর্থেই দেহকে আমাদের ভাবনায়, চিন্তায়, কর্মে উৎপাদন ও নিজেকে পুনরুৎপাদনের দিক থেকে প্রশ্নটা মোকাবিলা করতে হবে। করতে হবে দুর্ধর্ষ সাহসের সঙ্গে। লড়াইয়ের ক্ষেত্রটা তো তাহলে আমাদের চিনতে হবে। সেটা চেনা জানা পাশ্চাত্য চিন্তার কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন করতে হবে এমন কোন কথা নাই। বরং পাশ্চাত্য অর্থে ‘বুর্জোয়া’ চিন্তা যেভাবে ‘ব্যক্তি’-কে কায়েম করতে গিয়ে ‘দেহ’–কে বাদ দেয়, তার মুশকিলটা হাতে নাতে ধরতে হবে বাংলার ভাবের জায়গা থেকে। দেহকে ফিরয়ে আনতে হবে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেটা কি শুধু ব্যক্তির দেহ? মোটেও নয়, বরং সেটা একই সঙ্গে সমাজেরও দেহ। ভোগ, উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজ নিজেকে কিভাবে টিকিয়ে রাখে, সেই দিকটা বুঝতে হবে।

দেহ। শরীর। দেহই কি এখন লড়াইয়ের প্রধান ভাব বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয়? শরীর কি শুধু একাকী সাধকের উপজীব্য? তার উপাসনার ক্ষেত্র মাত্র? তার নামাজ আদায়ের জায়নামাজ শুধু? নাকি দেহের সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ এখন আরো বেশী প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ?

শুধু কি তাই। যদি আমরা বাংলার ভাবের জায়গায় দাঁড়াই তাহলে এটাও ধরতে পারব যে সমাজদেহকে শুধু অর্থশাস্ত্রের জায়গা থেকে বুঝলেও চলছে না। মনে রাখা দরকার ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ মানে বাংলার ভাবান্দোলন। তাহলে ‘ভাণ্ড‘ বা মানুষের বাইরে হাজির প্রকৃতিস্বরূপা বা ব্রহ্মাণ্ড রূপে বিরাজিত যে-জগৎ, সেই জগতকেও নিজের দেহের সম্প্রসারণ ভাবতে শিখতে হবে আমাদের। যদি শিখি তাহলে দেখব আজ যাকে আমরা পরিবেশ বিজ্ঞান বলি, প্রাণের শর্ত বিচারের বিজ্ঞান বা প্রাণের বসত বিদ্যা (Ecology) বলি জ্ঞানের সেই দিগন্তগুলোও আমাদের কাছে নতুন ভাবে উন্মোচিত হতে শুরু করবে। বাংলার ভাবের জাগা থেকে এই ইহলৌহিক বিষয়গুলো আমরা বিচার করতে শিখব।

এই বিষয়গুলো এখানে এখন আমরা খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণে নিয়ে যেতে পারবো না, খুচরো ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া। আশা করি অন্তত খানিকটা স্পষ্ট হোল যে নবপ্রাণ আন্দোলন ফকির লালন শাহ ও বাংলার সাধকদের প্রতি উৎসাহী নিছকই কবিতা বা গানের মোহে নয়। পারমার্থিক ভাবের প্রতি রোমান্টিক হর্ষও এই আগ্রহের কারণ নয় মোটেও। এটা বোঝাও কঠিন নয় যে কেন নয়াকৃষি আন্দোলন অর্থাৎ প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিব্যবস্থা চর্চার সঙ্গে নবপ্রাণ আন্দোলনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নবপ্রাণ আন্দোলনের কোন মরমি, আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক উৎসাহ নাই। বাংলার সাধকদের ব্যাপারে তার আগ্রহের জায়গা আরো অনেক গভীরে। ঘোরতর ইহলৌকিক বিষয়গুলোর মীমাংসার জন্যই আমরা তৎপর রয়েছি। জগতকে ইহলৌকিক / পারলৌকিক এই দ্বিবিভাগে ভাগ করে বিচারের মধ্যেও আমরা মুশকিল দেখি। আমরা নিশ্চিত বাংলার ভাবান্দোলনের মধ্যে যে-সকল গুরুতর ভাবগত প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা আমাদের কালে উত্থপিত বহু প্রশ্ন মীমাংসার দিশা পাবো। সেই অনুসন্ধান আমরা কখনই করি নি।

অনেক ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য বৈপ্লবিক। কিন্তু প্রথাগত অর্থে নয়। কারণ “বিপ্লব” কথাটা এখন নিছকই আওয়াজে পরিণত হয়েছে, নিরর্থক। তাকে সদর্থক করার জন্যেই জীবনযাপনের প্রশ্নগুলো আবার আমাদের গুছিয়ে পেশ করতে হবে এবং উত্তরের অন্বেষণ করতে হবে। বঙ্গে ভাব, প্রজ্ঞা বা জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতায় যে ছেদ, বিচ্ছেদ বা বিচ্যুতি ঘটেছে তাকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা তাড়াতাড়ি দরকার। ওর ওপর আমাদের চিন্তা ও তৎপরতা বিকাশের শর্ত নির্ভর করছে। ফকির লালন শাহ কিম্বা বাউলদের ভাবগত প্রস্তাব কিম্বা দেহবাদী চর্চা এই কালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাবচর্চা কিম্বা প্রজ্ঞা সাধনার ‘বস্তুবাদী‘ বা ইহলৌকিক ধারাকে সপ্রাণ করাই এখনকার একটা বড়ো কাজ। সেই কাজটি নিজেদের দীনতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও কোন একটি জায়গা থেকে শুরু করার তাগিদ বোধ করেই নবপ্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব নিছকই লালনের গান গাওয়া বা লালন গবেষণা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সপ্রাণ দর্শন বা ভাবচর্চা এবং তৎপরতার জন্য দরকারি প্রশ্নগুলো তোলা যায় কিনা সেই দিকেই আমাদের বিনীত প্রচেষ্টা।

তবে শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর সংস্কৃতির উচ্চারণ ও অনুভব ছাপাখানার অক্ষর দিয়ে আঁকা আদৌ সম্ভব কিনা সেই সন্দেহ আমাদের থেকেই যাচ্ছে। লিপি ও ছাপাখানার সংস্কৃতির জায়গায় দাঁড়িয়ে কতোটা শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতিকে অনুবাদ ও বোঝা সম্ভব সেটা একটা অনন্ত চ্যালেঞ্জ হয়েই থাকবে। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় সেটা কাজটি করেই কেবল বুঝতে হবে।